Raumgreifende Radierungen

René Hirner

Rolf Nikels Kunst ist so ungewöhnlich wie sein Lebenslauf. 1960 in Schwäbisch Hall geboren, macht er nach seiner Fachschulreife eine Ausbildung zum Biologisch-Technischen Assistenten, um anschließend in diesem Beruf auch zu arbeiten. Erst mit 27 Jahren entschließt er sich zu einem Kunststudium, das

er von 1987 bis 1993 an der Kunstakademie Stuttgart bei den Professoren Dreyer und Schoofs ab-

solviert. Auch danach verläuft sein Lebensweg recht ungewöhnlich: Anstatt sich für klassische Kunst-

stipendien in Frankreich oder Italien zu bewerben, führt ihn ein Auslandsstipendium des Landes Baden-Württemberg nach Sibirien (1992 – 1993) und fast zehn Jahre später nach Kalkutta in Indien. Heute lebt und arbeitet Rolf Nikel in Bühlerzell, einer kleinen Gemeinde, die zwischen Ellwangen und Schwäbisch Hall liegt.

So ungewöhnlich wie sein Lebensweg ist auch seine Kunst. Sie entsteht während seiner Studienaufenthalte oft vor Ort und in ungewöhnlich großen Formaten. Dadurch sind seine Werke häufig zu groß und inhaltlich auch zu radikal, um sie erfolgreich auf dem Kunstmarkt platzieren zu können. Diese Feststellung trifft jedenfalls auf seine Raumgreifenden Radierungen zu, die in ihrer Größe die normalen Dimensionen eines durchschnittlichen Wohnzimmers deutlich überschreiten und zugleich technisch die Grenzen klassischer Radierungen stark überdehnen. Denn der Künstler setzt sich auf äußerst ungewöhnliche Weise mit der Radierung als künstlerischer Drucktechnik auseinander, die über eine ehrwürdige Tradition und eine lange Geschichte als Reproduktionsmedium verfügt.

Technisch gesehen handelt es sich bei der Radierung um eine Tiefdrucktechnik, in der – im Unterschied zum Holzschnitt – die tieferliegenden Teile einer Druckplatte mit Farbe gefüllt und diese dann auf Papier abgedruckt werden. Zur Herstellung einer Druckplatte muss der Künstler zunächst eine Zeichnung in eine Metallplatte ritzen, wofür er entweder eine Radiernadel verwenden oder mit dem Grabstichel arbeiten kann. Je nach Werkzeug spricht man entsprechend von Kaltnadelradierung oder Kupferstich. Eine dritte Variante ist die Ätzradierung, in welcher mit der Radiernadel in eine Lackschicht auf der Metallplatte geritzt wird, und anschließend die Arbeit des Ausgrabens der Linien im Säurebad erfolgt. In welcher Technik auch immer die Druckplatte hergestellt wird, das Druckverfahren bleibt stets dasselbe: Die fertige Druckplatte wird mit Farbe eingerieben und anschließend blank geputzt, wodurch die Farbe nur in den gezeichneten Vertiefungen haften bleibt. Unter hohem Druck werden diese tieferliegenden Farbpartien schließlich auf feuchtes Papier übertragen.

Medial betrachtet haben seit dem späten 15. Jahrhundert praktisch alle großen Künstlerinnen und Künstler Kaltnadelradierungen bzw. Kupferstiche selbst geschaffen oder herstellen lassen, um damit ihre Bildideen zu verbreiten. Denn nur mit diesem drucktechnischen Verfahren ließen sich Bildreproduktionen in ausreichend guter Qualität herstellen, vervielfältigen und verbreiten. Erst mit der Erfindung der Fotografie, des Bildrasters und des Offsetdrucks etablierte sich im frühen 20. Jahrhundert ein rein technisches Reproduktionsverfahren, das die Radierung als Medium zur Verbreitung von Kunstwerken überflüssig machte. Daher spielt die Radierung heute als Reproduktionsverfahren praktisch keine Rolle mehr und wird selbst von Künstlern als künstlerische Drucktechnik nur noch selten genutzt. Wenn sich manche Künstler heute dennoch der Radierung zu wenden, dann vor allem deshalb, weil sie deren spezifische Ausdrucksqualitäten nutzen wollen. Dies gilt auch für Rolf Nikel, der sich bewusst mit der spezifischen Herstellungstechnik und dem besonders intensiven Schwarz der Radierung befasst.

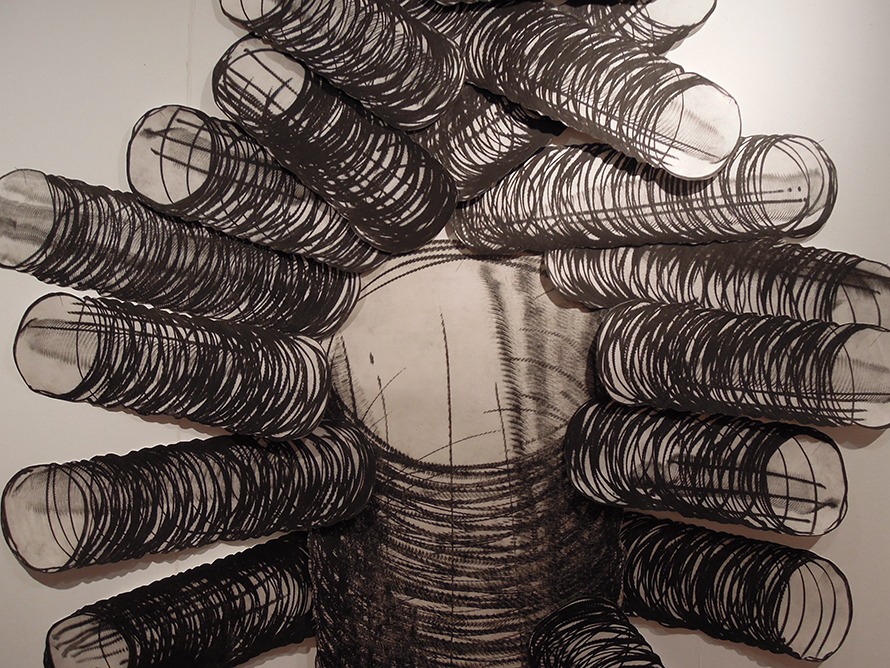

Betrachtet man eine klassische Radierung und das dazugehörige Werkzeug, die Radiernadel, so springt der Unterschied zu den Radierungen Rolf Nikels unmittelbar ins Auge. Während klassische Radierungen aus vielen dünnen Zeichenlinien bestehen, die sich meist zu Schraffuren verdichten, zeichnen sich Nikels Radierungen durch tiefschwarze, grobe und kreisförmige Linien von ungewöhnlicher Größe aus, die nichts mit einer feinen Handzeichnung gemeinsam haben.

Das ist auch kein Wunder, denn der Künstler ritzt nicht mit der Radiernadel in die Metallplatte, sondern mit einem elektrischen Trennschleifer. Dessen diamantbesetzte Trennscheibe erklärt auch die Form der einzelnen Linien: Diese sind nämlich nicht hauchdünn und glatt wie von einer Radiernadel, sondern sehr dick und zackenförmig, eben wie die Kanten eines Schleifblattes, das sich in Metall frisst. Die Kreisformen, die diese groben Linien bilden, entstehen dabei aus den Körperbewegungen des Künstlers, der den Winkelschleifer wie einen großen Stift kreisförmig über die Druckplatten führt. Wer selbst einmal mit einem Winkelschleifer ein Stück Metall bearbeitet oder durchtrennt hat, kennt nicht nur die schiere Kraft dieses elektrischen Geräts, sondern kann auch ermessen, wie kraftvoll und zugleich äußerst kontrolliert Rolf Nikel diese kreisförmigen Linien in die Metallplatten fräst. Ein größerer Unterschied zu den feinen Bewegungen der Hand mit der Radiernadel lässt sich kaum denken.

Damit haben wir auch schon ein erstes zentrales Kennzeichen von Rolf Nikels Radierkunst benannt. Es ist die Nutzung von zeitgenössischem Werkzeug im Rahmen einer klassischen künstlerischen Drucktechnik, die zu völlig neuen Ausdrucksdimensionen in diesem Medium führt: An die Stelle des kleinen, feingezeichneten Bildes treten große und grobe Formen in einer abstrakten Bildsprache. Das besonders dunkle Schwarz von Radierungen wird hier mit bloßem Auge ebenso sichtbar wie die Struktur dieser breiten Linien mit ihren scharfen Kanten, die sich wiederum aus vielen kleinen Linien zusammensetzen.

Die Nutzung von modernem Werkzeug als spezifisches Ausdrucksmittel der zeitgenössischen Kunst lässt sich übrigens auch in der Holzbildhauerei beobachten: Viele Künstler arbeiten heute mit der Kettensäge und deren spezifischer Oberflächenästhetik. Prominentestes Beispiel hierfür sind sicherlich die riesigen, grobschlächtigen Holzskulpturen von Georg Baselitz; man kann aber auch an die abstrakten Werke von Klaus Simon denken, der im Kunstmuseum Heidenheim vor über zwei Jahrzehnten ausgestellt hatte.

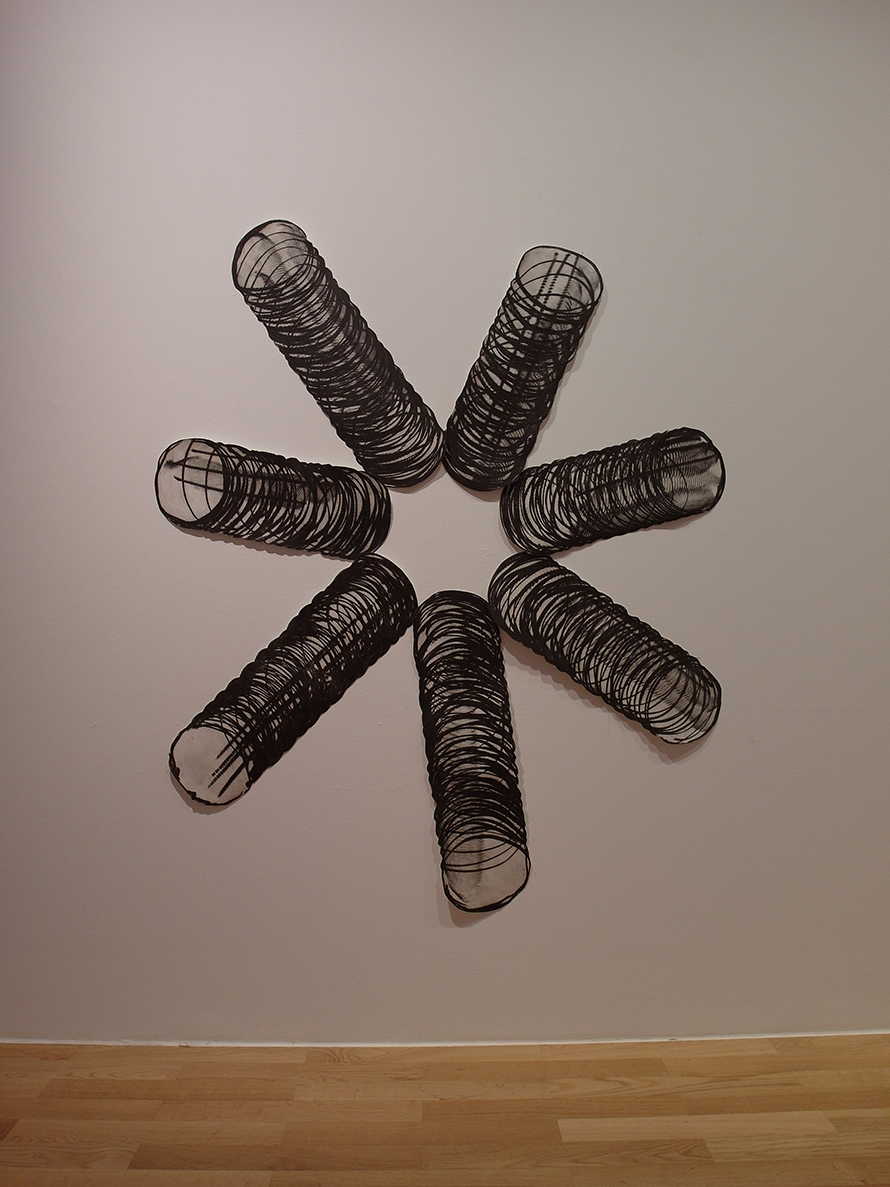

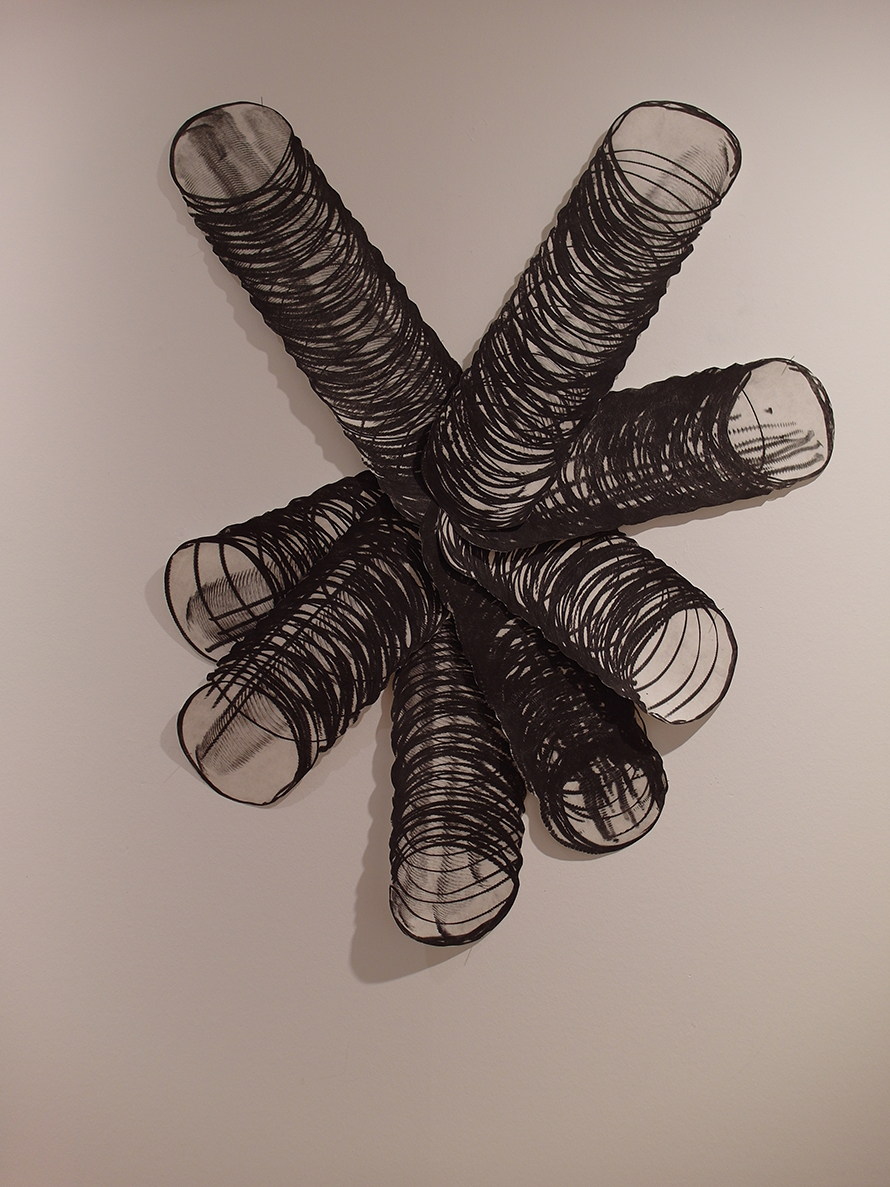

Doch kommen wir auf Rolf Nikels Radierungen zurück, die man etwas genauer auch Trennschleiferradierungen oder Winkelschleiferstiche bezeichnen kann. In kontrollierten Bewegungen, die nicht aus der Hand, sondern aus dem Körper kommen, schleift der Künstler Kreisformen in seine Druckplatten, wobei er die eigentlich nur zweidimensionalen Kreise seriell so anordnet, dass visuell die Illusion von Röhrenformen entsteht. Ein Effekt, den er durch zusätzliche Schattierungen innerhalb der Röhrenformen bewusst verstärkt. Den Röhren gibt er schließlich zwei unterschiedliche Formen: Entweder führt er sie als gerade Linien aus oder als große Kreise, die über mehrere Druckplatten hinweg verlaufen. Anschließend werden diese Formen auf Kupferdruckpapier ausgedruckt und aus den Papierbogen so ausgeschnitten, dass am Ende lineare oder kreisbogenförmige Papierformen entstehen, die als Grundmodule für seine großen wand- oder gar raumfüllenden Kompositionen genutzt werden können.

Die Röhrenformen sprengen jedoch nicht nur in Form und Größe das überschaubare rechteckige Bildformat klassischer Radierungen, sondern verfügen darüber hinaus auch über eine spezifisch plastische Qualität. Denn Rolf Nikel führt seine Raumgreifenden Radierungen tatsächlich als eine Art Relief aus, indem er einzelne Module leicht vor der Wandfläche schwebend montiert. In seinen raumfüllenden Installationen geht er sogar noch einen Schritt weiter, indem er die Röhrenformen vom Boden auf die Wand führt und über Ecken laufen lässt. Zum Illusionismus der Röhrenform und zur realen Reliefwirkung einzelner Module gesellt sich hier also noch ein ganz realer Raumbezug.

Mit seinen Raumgreifenden Radierungen entfernt sich Rolf Nikel weit von einer Kunstrichtung, die sein Werk ursprünglich beeinflusste. Denn zur seriellen Anordnung von Kreisen wurde er anfangs durch die amerikanische Minimal Art inspiriert, die in den 1960er Jahren die Serialität als neues Gestaltungsprinzip in die Kunstwelt brachte. Künstler wie Sol Lewitt (Würfel), Carl Andre (Metallfliesen) oder Donald Judd (Kästen) arbeiteten mit der vielfachen Wiederholung eines einfachen Grund-

elements, das sie linear oder flächig anordneten. Allen Künstlern der Minimal Art war darüber hinaus gemeinsam, dass sie ihre seriellen Kompositionen aus industriell oder maschinell gefertigten

Modulen entwickelten und keine persönliche Handschrift trugen. Von dieser Vorgehensweise der Minimal Art unterscheidet sich jedoch Rolf Nikels Kunst deutlich, indem er seine seriell angeordneten Kreise nicht von Maschinen herstellen lässt, sondern selbst unter großem körperlichen Einsatz mit dem Trennschleifer in die Druckplatten fräst. In dieser gestischen Form der Serialität wird die Kunst des Informel als eine weitere Inspirationsquelle des Künstlers greifbar. Doch damit nicht genug: Seine gestischen Kreise erzeugen in ihrer seriellen Anordnung zugleich die optische Illusion einer Röhre und damit genau jene Illusion von Dreidimensionalität, welche die Minimal-Künstler unbedingt vermeiden wollten.

Mit seiner Kombination von gestischer Handwerklichkeit mit minimalistischer Serialität steht Rolf Nikel übrigens nicht alleine, auch sie ist ein Trend in der aktuellen Kunst. Dessen Pioniere waren Jean Scully und Günther Förg, die in ihren Bildern erstmals rein geometrische Kompositionen bewusst mit einem individuellen und persönlichen Pinselgestus verbanden.

Doch Rolf Nikel löst sich nicht nur durch handwerklichen Duktus und den Illusionismus seiner Formelemente von der Minimal Art als seiner ursprünglichen Inspirationsquelle. Auch die Art und Weise, wie er seine Module zu Installationen zusammenfügt, hat kaum mehr Gemeinsamkeiten mit den streng geometrischen Kompositionen des Minimalismus und Konstruktivismus. Zwar setzt er seine Module noch zu geometrischen Formen wie Kreis und Linie zusammen, aber diese bilden eben keine strengen geometrischen Gesamtkompositionen mehr, sondern wirken wie große, fast schon spielerische Zeichenformen – Formen, die an ursprüngliche und archaische Zeichen wie Steinkreise, Sonnensymbole oder Sterne denken lassen.

Zusammenfassend lassen sich Rolf Nikels Raumgreifende Radierungen als wahrhaft grenzsprengend charakterisieren: Sie sprengen die Grenzen der Radiertechnik und ihrer Formate, sie sprengen die Grenzen zwischen Fläche und Raum und sie überwinden die Grenzen klassisch zeitgenössischer Stile wie der Minimal Art und des Konstruktivismus. Und damit schaffen sie – und dies ist das Wichtigste – für uns Betrachterinnen und Betrachter neue visuelle Eindrücke.

|